Uma cirurgiã torácica vive em déficit de quase tudo, inclusive de operações no tórax, pois não consegue intervir em si mesma. O rizicultor tem um pouco mais de autonomia, porque a sua carência pode não abranger o arroz que consome. Para todo o resto —o que passa por iluminar a casa, educar os filhos, vacinar o cachorro, voar até Paris e aprender jiu-jitsu—, a médica e o agricultor dependem da cooperação de pessoas que detêm superávits em atividades específicas.

No córtex cerebral dos humanos abundam células talhadas para a modulação e a transmissão de impulsos elétricos, compondo uma rede responsável pela linguagem, o raciocínio e a criatividade. Miseráveis em outras funcionalidades, os neurônios morrem de inanição sem o abastecimento energético, para o qual concorrem hemácias, cardiomiócitos, fibroblastos, pneumócitos e tantas outras estruturas em regra superavitárias numa atividade e deficitárias nas restantes.

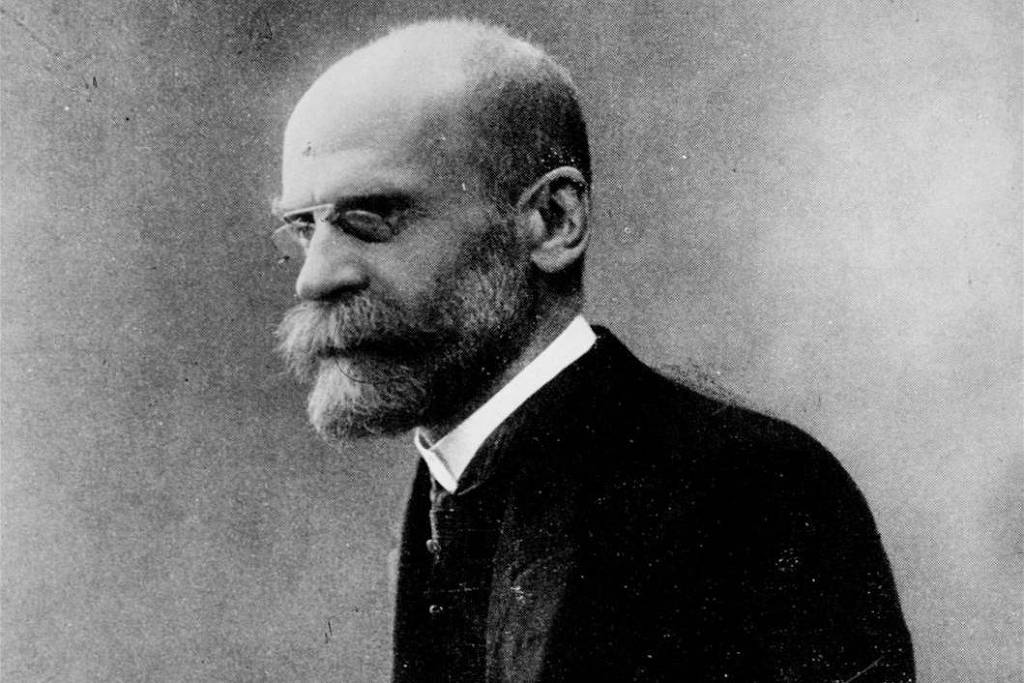

Foi Émile Durkheim quem, no final do século 19, propôs uma feliz alegoria entre a modernização da sociedade, de um lado, e a operação de organismos complexos, do outro. A baixa diferenciação de funções que caracteriza comunidades tribais e agropastoris deu lugar ao dínamo da divisão do trabalho. A coesão social passou a se assentar mais na interdependência entre indivíduos e grupos altamente especializados, o que o sociólogo francês batizou de solidariedade orgânica.

Estamos tão acostumados com esse universo que raramente paramos para pensar nas múltiplas camadas de imaginação que o sustentam. Nenhuma lei da física obriga o açougueiro a entregar um quilo de carne à nossa cirurgiã em troca de um pedaço de papel ou de uma movimentação simbólica de algarismos na conta bancária.

Uma alucinação coletiva, estimulada por coações aqui e incentivos ali, faz a máquina de ficção girar como se fosse natural. Baseada nessa crença, uma pessoa se dedica ao violino enquanto outra se desenvolve na marcenaria. O mesmo vale para as organizações. Todos acreditam que poderão viver em estado de déficit amplo e permanente.

O comércio faz a profecia se cumprir ao distribuir os excedentes de produtores pontualmente hipersuperavitários para consumidores quase totalmente desprovidos. Um século antes de Durkheim, filósofos britânicos cogitaram ser esse estímulo do comércio à divisão do trabalho uma das explicações para o progresso material de algumas nações.

As doutrinas que entendem o comércio como um modo de enriquecer à custa do outro ou de empobrecer em favor dele foram abaladas, mas não desapareceram, como se observa no noticiário.

Tudo é função do modelo imaginário que circunscreve as ações de indivíduos e grupos. Quem acredita nas trocas comerciais como um meio de guerra trabalhará mais para ter os mesmos benefícios de quem as vivencia como segunda pele.

Não há nada de fundamentalmente errado com os déficits e as carências nem mesmo do ponto de vista existencial. Diotima de Mantineia ensinou a Sócrates que a privação caracteriza o Amor, este filho do Recurso e da Pobreza gerado no dia em que os deuses comemoravam o nascimento de Afrodite.

Ele herdou da mãe o estado de eterna necessidade, por isso é “duro, seco, descalço e sem lar”. Do pai recebeu a obstinação e a avidez de perseguir o que é belo e bom. Não é deus, pois do contrário já estaria abastecido de tudo, mas tampouco é ignorante, aquele que se conforma com o nada que possui.

Se fôssemos estofadinhos de tudo, não estaríamos abertos ao que os outros nos propõem e oferecem seja nas ideias, seja nas mercadorias e serviços, seja nas relações interpessoais. O ensimesmamento é o pior efeito da ilusão que trata o comércio como se fosse uma guerra travada em outros termos.

Fechadas em si as comunidades se tornam violentas, mesquinhas e ignorantes no sentido platônico. A humanidade não precisou de asas nem de caravelas para vencer montanhas e oceanos e espalhar-se pelo planeta. Bastou exercitar a inclinação para o encontro, de que a privação é pressuposto.

Fonte ==> Folha SP